量子エンタングルメントについて(EPRパラドックスとベルの不等式の説明)

■第一章

第一章で説明したように粒子(波)は奇妙な性質を持っている。

しかしそれ以上に奇妙と言われるのが量子エンタングルメントの存在。

簡単に言えば量子の相関関係らしいがその概念を把握するのはかなり難しい。

しかし双子の粒子とスピンの話はかろうじて分かりやすいのでそれを例にしてみる。

そしてその中で出てくるEPRパラドックスとベルの不等式を知れば、量子エンタングルメントの性質を何となくとはいえ掴むことが出来る。

個人的に最も分かりやすいと思ったエンタングルメントに関する解説に沿ってこの事を理解している範囲で説明してみる。(その解説の中で取り上げられていない事も含む)

参照:Quantum Entanglement & Spooky Action at a Distance(YouTube)

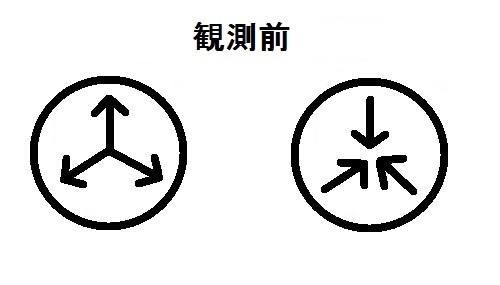

粒子というのは「スピン」と呼ばれる状態を持っている。

(上向きは反時計回りを意味する)

ただしスピンと言っても量子力学のスピンは普通に想像する回転とは違うらしい。

量子スピンが実際はどのような状態なのかは分かっておらず観測前は単に不確定の状態と考えておいたほうがいいと思われる。

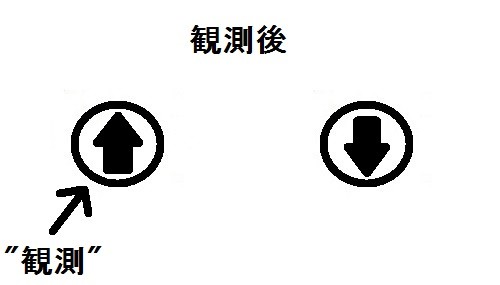

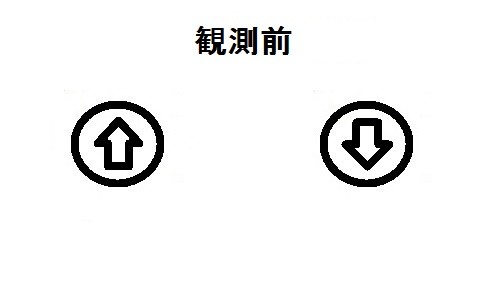

(観測前の状態)

ちなみに双子の粒子の生成方法はこのようにレーザーをプリズムやクリスタルなどに通すと生まれる。

双子の粒子の片方を観測した時スピンが上向きであればもう片方は必ず下向きになっている。

(実際は「プラス」「マイナス」が使われるようだが話を分かりやすくする為にここでは「上向き」「下向き」で通す)

必ず反対向きになる事は角運動量保存の法則(Law Of Conservation Of Angular Momentum)で決まっているらしくこの状態は双子の粒子の距離がどれだけ離れていようと維持される。

要するにこのような関係性の事が量子エンタングルメントである。

そしてここからが奇妙な話になる。

もし双子の粒子の距離が1光年離れている場合、片方の粒子の情報がもう片方に届く時間は相対性理論に従うと最低でも1年掛かる。(光より早く進むものはないから)

しかし角運動量保存の法則があるので片方が上向きであれば瞬時にもう片方は下向きであると確定する。

ここでポイントになるのは「観測」が粒子の状態を本当に決めるかどうか。

もし本当に観測行為が粒子の状態を決めるのであれば、その行為の影響が1光年先の粒子に一瞬で届いた事になる。

しかしそれだと相対性理論に反しているように見える。

この相対性理論と量子力学が矛盾してるように見えることがEPRパラドックスと呼ばれているものである。

アインシュタインはワケあって量子力学の概念を好んでいなかった。

そこでこう考えた。

元々本当は粒子のスピンの向きは決まっているのだが、こちら側がそれを知らないだけなのではないかと。

これが正しいなら「観測」はあくまで元々存在する結果を知るだけの意味にしかならず、その行為自体が一瞬で別の場所にある何かに影響するわけではない事になる。

双子の粒子が生成された時点で結果は決まっているというこの考えは隠れた変数理論と呼ばれている。

(ちなみに旧型のパイロット波理論「ボーム解釈」はこれに該当する)

こっちの方が日常的な感覚で考えると正しそうに思える。

では一体どちらの言い分が正しいのか?

そこで出てくるのがベルの不等式。

それを理解する為にまずは観測された時のスピンの性質を見てみる。

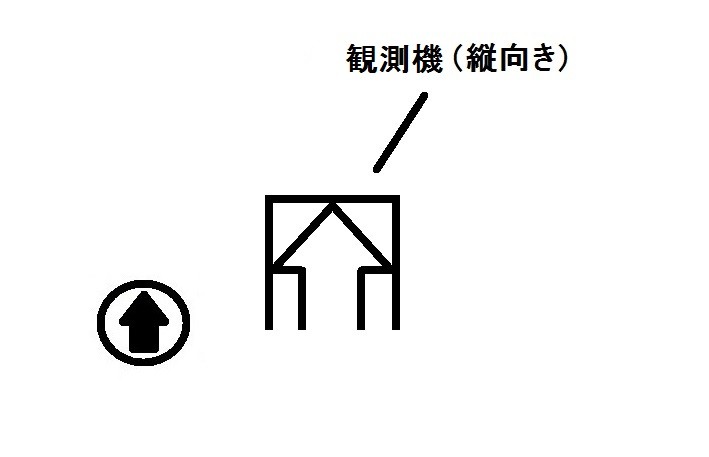

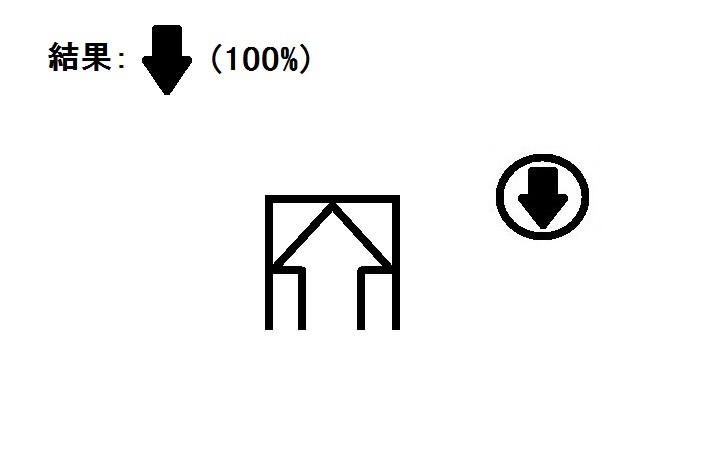

上向きのスピンが縦軸の観測機を通ると"上向き"と測定される。

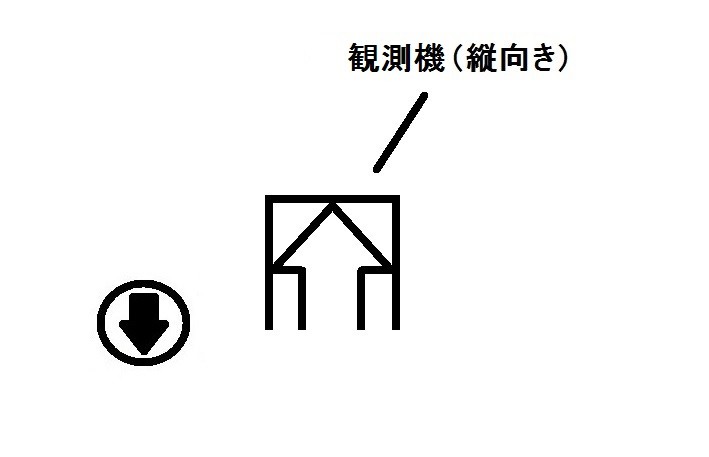

下向きのスピンが縦軸の観測機を通ると"下向き"と測定される。

※ちなみに量子スピンは普通のスピンとは異なるので観測をしても上向きか下向きかぐらいしか分からない(完全な状態は把握できない)

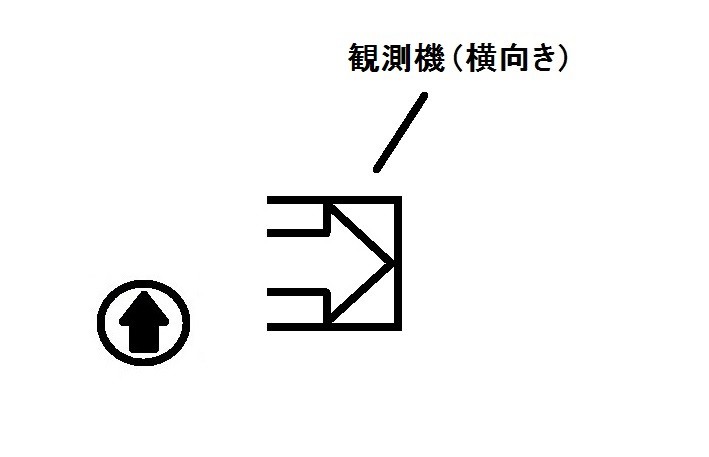

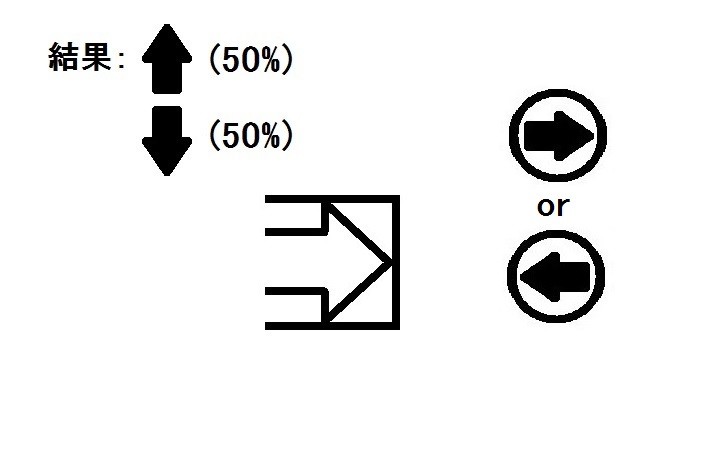

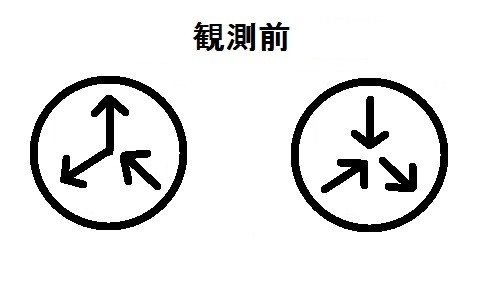

では次に上向きのスピンを横向きの観測機で測るとどうなるのか。

50%の確率で上向き、もしくは下向きとなる。(下向きのスピンを測った場合も同じく)

ちなみに観測前スピンの向きは上向きだったが観測後その観測に影響されて横向きのままになる。

観測がスピンの向きに影響を与えるのは確かなようである。

(ただしそれだけじゃ"元々存在した結果"が観測の影響で変化しただけとも解釈できるので量子力学が正しい意味にはならない)

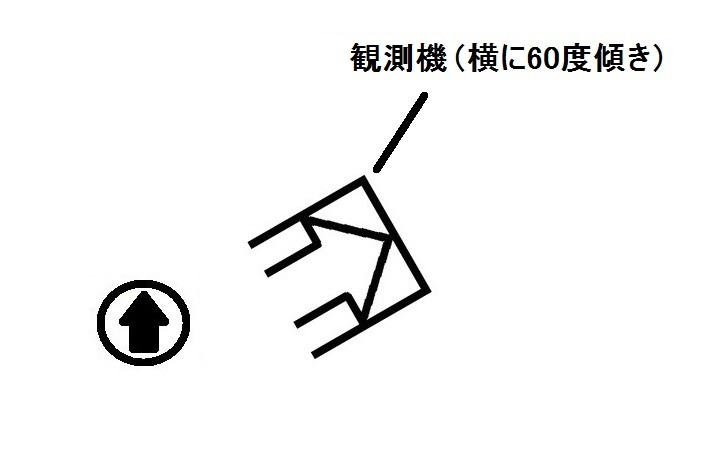

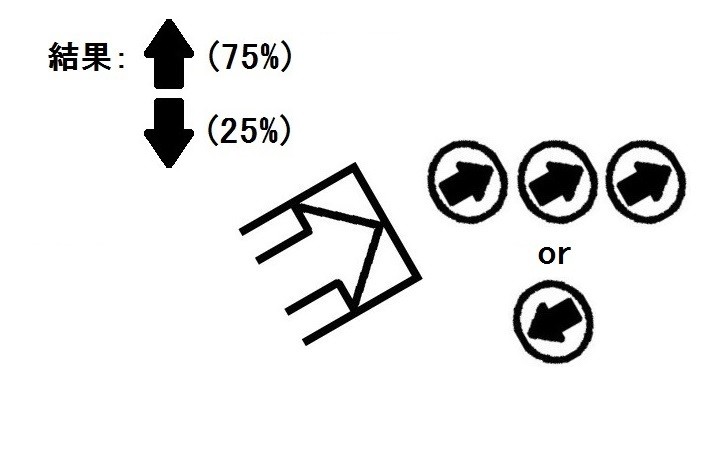

では60度横に傾けた観測機で上向きのスピンを測るとどうなるのか。

その場合75%の確率で上向き、25%の確率で下向きとなる。

ちなみにその確率はこの数式で求めることができる。(らしい)

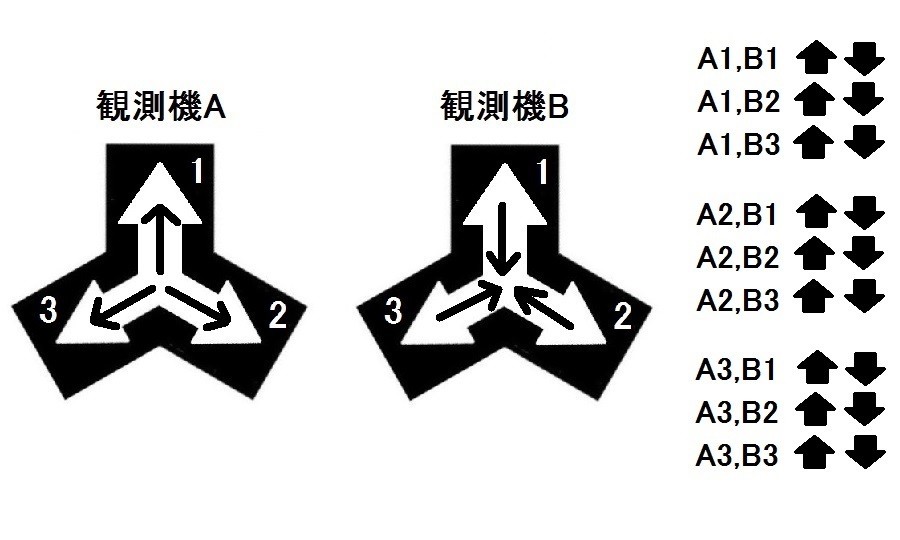

基本情報を知ったので次はいよいよ少し変わった観測機と双子の粒子を使って一体どうなるのか見てみる。

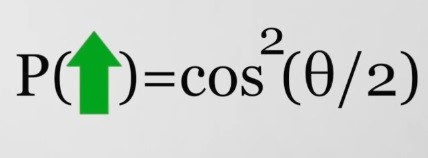

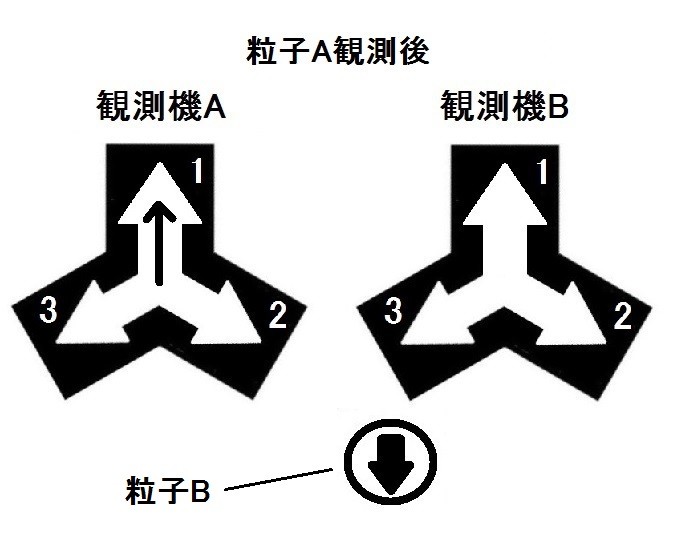

互いに120度ずつ傾いた三方向の観測機を二つ用意する。

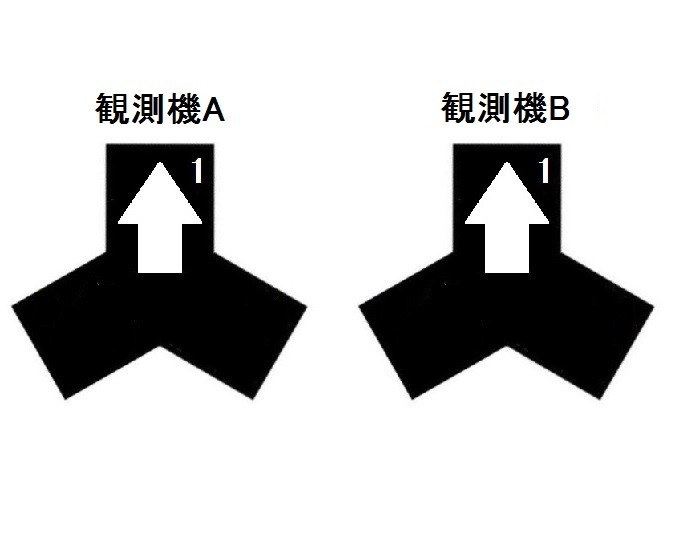

しかし1度の観測で三方向同時に測ることは出来ないので、例えば観測機"A1"と観測機"B1"のようにそれぞれ一方向のみが観測機としてランダムに機能する。

他のパターンだと例えばA1、B2などである。

そして次に隠れた変数理論が正しい前提でこの実験を行うとどうなるのか考えてみる。

双子の粒子が生成された時点でその粒子の計画は決まっているので、例えば観測機Aで測定される粒子のスピンが全て上向きだとすると観測機Bで測定されるもう片方の粒子のスピンは全て下向きだと最初から決まっていることになる。

このケースの場合どのような観測パターンでもAの粒子とBの粒子は100%必ず別々の向きである。

しかし粒子の"計画"が少し複雑だと状況が変わる。

例えばAの粒子のスピンが上と左下は上向きだが右下だけ下向きだとこのような感じになる。

そしてこの観測パターンを並べてみると5/9、約55.6%の確率でスピンの方向は別々に観測される。

100%と55.6%、つまり"55.6%"より高い確率で双子の粒子のスピンが別々の方向に観測されれば隠れた変数理論は正しいと考えることが出来る。

そして実際の実験結果は、別々の方向は"50%"しか観測されなかった。

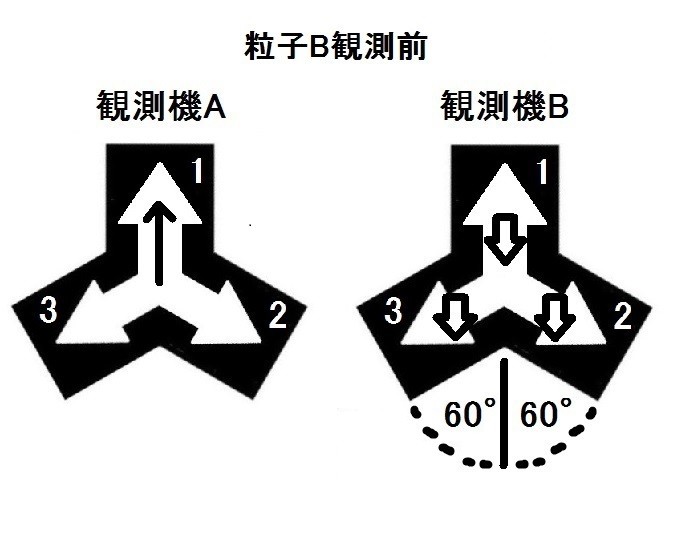

では次は量子力学的な視点でこの実験を見てみる。

量子力学主流派の考えが正しい場合、観測前は粒子のスピンの状態は"分からない"のではなく本当に"不確定"である。

そして観測をされた時にその状態が決まる。

つまりA1で上向きと測定されればその瞬間もう片方の粒子はその反対と状態が定まる。

そしてここからが重要になってくる。

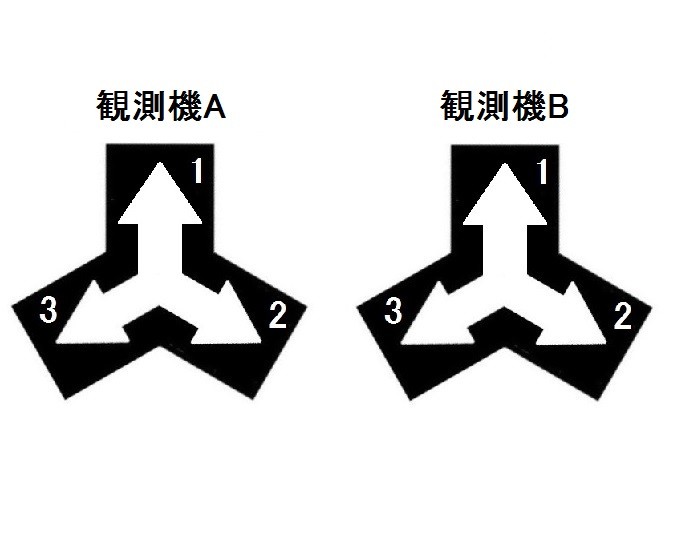

B1,B2,B3が観測機として機能する確率はそれぞれ1/3。

ここで途中で説明した観測機を60度傾けた時75%の確率で上向きになるというのを思い出す。(下向きの場合25%)

B1の観測機が機能すれば粒子Aと正反対になる確率は100%。4回観測されれば4回とも正反対になる。

そしてB2の観測機が機能すれば粒子Aと正反対になる確率は25%。4回観測されれば1回正反対になる。

B3の観測機が機能すれば粒子Aと正反対になる確率はB2と同じく25%。4回観測されれば1回正反対になる。

つまり12回この条件の実験がを行われると6回正反対のスピンが観測される計算になる。

6/12はつまり、50%である。

これがベルの不等式の破れで、そしてこの実験結果から量子エンタングルメントは実際に存在すると考えることが出来る。

ちなみに当然ながらこれは実験を分かりやすく表現したものなので実際の実験の詳細を知りたい人は専門家にお尋ねください。

そしてこの実験は技術的な問題によって最近まで光速以下で双子の粒子同士の情報のやり取りが行われている可能性を消せなかったらしい。

しかし2015年その最後の抜け穴が塞がれる実験が成功したらしくこれでその問題は無くなった。

参照:立証された量子の不可思議(外部リンク)

だがこの実験結果が伝えていることは実はそれほど多くはない。

というのもこの実験によって崩れたのは"局所的な"隠れた変数理論だけであって"非局所的な"隠れた変数理論はまだ生きている。

なので"旧型"のパイロット波理論はほぼ間違いなく死んでいるが、しかしバージョンアップ版のパイロット波理論(ボーム解釈)は非局所性の存在を受け入れているので生きている。

それにエヴェレットの多世界解釈が正しい場合エンタングルメントに存在するように思える「気味の悪い遠隔作用」(Spooky action at a distance)は実際は存在していない。

簡単に言うならこの実験結果だけではどの解釈が正しいのか判断することは出来ないである。

とはいえこの結果は古典的な物理学では説明できないものなので、どの解釈が正しいのか不明であろうと量子力学が存在するという部分に説得力を強く持たせているのは確かである。

ちなみにこのエンタングルメントの解釈の詳細については次の量子エンタングルメントの解釈を紹介へつづく。(局所性などの概念についても説明している)